“Yo pretendía regalarle una enorme bolsa de frutas. Él no escuchaba mi insistente ofrecimiento”, pensó la guapa mujer.

Carina, hacía unos cuantos años, vivía en un barrio alejado de la ciudad, una zona tranquila, cerca del viejo cementerio de Posadas, que en el último tiempo iba transformándose, como barro en manos de un alfarero. Las quintas, con añosos árboles tropicales y frutales típicos de la región, habían sido vendidas. Las vastas tierras con pocos dueños dieron lugar a la urbanización, cercos de alambre y enredaderas perfumadas fueron cayendo poco a poco y en su lugar, en pequeñas parcelas, edificaron casas modernas, con muros altos y portones para preservar la intimidad de los nuevos habitantes.

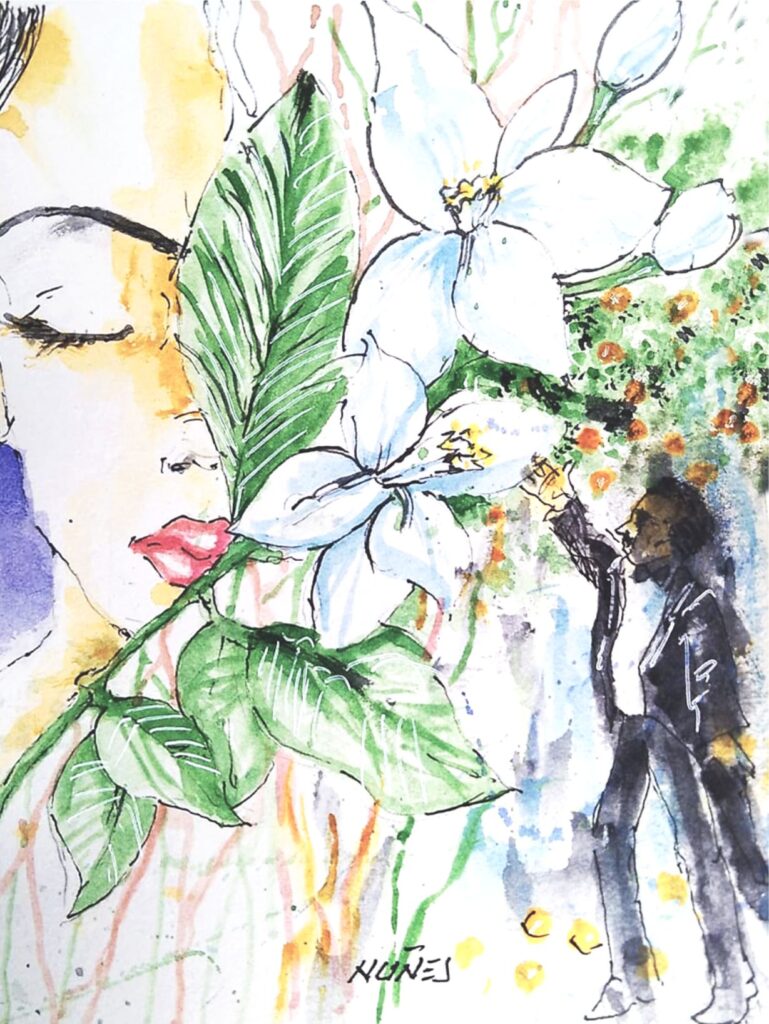

Al construir su hogar, mantuvo la mayor cantidad de especies arbóreas que el terreno permitía; dejó en la vereda a un viejo apepú, que apenas daba algunas pocas frutas, y se prometió recuperarlo. La romanticona muchacha era extremadamente respetuosa con todos los árboles del jardín. Mantenía con sus plantas, de alguna forma muy particular, charlas cotidianas y aunque el naranjo amargo de la vereda, reiteradas veces le había hecho saber que le permitía sacar frutas, la menuda mujer, antes de comenzar a bajar las naranjas con el gancho, insistía en pedir permiso y al terminar de recogerlas se lo agradecía con mucho cariño. Hasta le soplaba varios besos de colores; sí sí, de colores, porque Carina, siempre siempre aunque estuviera descalza, tenía los labios pintados.

Una tarde, al salir de su casa en auto, vio a un extraño personaje que arrancaba una fruta del árbol y que sin ningún indicio de preocupación por haber sido pillado tomando lo ajeno, continuó caminando por el medio de la calle con total tranquilidad. Estaba apurada, lo esquivó mientras avanzaba y pensó en voz alta, bastante irritada:

– ¡Qué caradura este tipo!, es un atrevido el mano larga.

Poco tiempo después, se dio cuenta de que la escena del robo de frutas se repetía cada jueves por la tarde, pero nunca pudo atraparlo en el momento. Varias veces preguntó a los vecinos si lo habían visto o, si lo conocían, y…, nadie lo vio, nadie lo conocía, nadie escuchó hablar de él. Sin nada para contestarle, y ante la persistencia de la muchacha de labios pintados, cuando la veían acercarse, saludaban de lejos y, con disimulo, entraban a sus casas.

El hecho de que en la cuadra cada uno viviera inmerso en su mundo, no significaba que el cleptómano avivado no robara las frutas. En realidad, el problema no era una naranja, sino los tirones que este sujeto le daba a su querido árbol anciano en recuperación. Pasó varias semanas observando hasta que una tarde advirtió que se acercaba el enigmático hombre con aspecto de otra época, un tanto tristón y mirada ausente. En alerta agudizó aún más sus sentidos. Sus enormes ojos negros se desorbitaron al descubrir que el cítrico de la vereda demostraba gran entusiasmo con la visita. Pudo darse cuenta, también, que la actitud de su amargo amigo árbol provocaba en ella una anormal sensación de celos. Eso la incomodó y un sofoco de nerviosismo se instaló en sus mejillas. No quiso alejarse. Pretendía estar presente; descubrir, al fin, lo que estaba ocurriendo. Incrédula, ante la ilógica reacción del agrio vejete entusiasmado, cruzó y descruzo los brazos, dio pequeños pasos a un lado y al otro; se movió nerviosa buscando hacerse notar. Respiró hondo para retomar la cordura, ya que su reacción le resultaba absurda. En ese mismo segundo fue testigo de que cuando el surrealista sujeto entraba bajo la sombra del árbol abuelo; este, como embobado, zarandeaba la copa; sin cuidado dejaba caer montones de flores y frutas. Durante esos interminables minutos en los que Carina contempló el afectuoso encuentro, advirtió que entre el hombre y el apepú existía una profunda amistad. Sintió que tanto las flores, como los frutos; cada hoja, rama y el viejo tronco; se olvidaban del tiempo, del disfrute que compartían con las aves, mariposas y otros habitantes del paisaje. Volvió a percatarse de que la vivencia la entristecía. Su viejo amigo aparentaba ignoraba:

-A mí, a mí me ignora. A mí que soy la que me ocupo de cuidarlo. Que aporco la tierra y agrego compost casero. Acaso no soy yo la que lo riego y planto menta para ahuyentar a las hormigas. ¡Se olvida de mí y recibe con tanto festejo a este irracional hombre disfrazado de antepasado! Acaso prefiere los tirones de este bruto a los baños de agua con vinagre que con tanto cariño preparo para ahuyentar al ejército de insectos que lo invaden…

La planta generosa, en ese momento, solo se dedicaba a complacer al obstinado sujeto de ojos verdes y frac, que con mucha fuerza tiraba de alguna de sus ramas hasta arrancar una fruta y llevársela sin autorización de Carina.

Angustiada, no quiso seguir mirando. Entró al jardín, cerró el portón y se recostó en el pastó. Lloró con amargura. No comprendía de dónde y por qué brotaban en ella pensamientos tan mezquinos. Cerró los ojos para hallar calma en la meditación. Al volver a pestañear, vio el cielo cubierto de flores de azahares. Creyó haber soñado, aunque no recordaba haberse dormido. Revivió lo ocurrido:

– ¡Yo conozco a este hombre!, ¿de dónde?, ¿quién es? ¡Va, no sé!, pero si el árbol lo quiere no debe ser tan mala gente. Mmm, no sé.

La tarde del jueves veinticuatro de febrero del dos mil veintidós, al regresar del trabajo, Carina, como tantas otras veces, se detuvo frente al espejo, retocó el carmesí de sus labios despintados, acomodó el montón de rulos en un rodete alto, aunque varios de ellos, imposibles de sujetar cayeron sobre su frente y sus pequeñas orejas, se descalzó y sin cambiarse la solera blanca que llevaba puesta se dirigió al jardín a pisar el pasto –ella sabía que la mejor forma de recuperar energías era el contacto con la naturaleza-, abrió el portón y salió a la vereda a charlar con el apepú. Traía en una mano un pequeño cartel que hincó al pie del tronco; decía: “Regalo naranjas, por favor, no lastime la planta”. En la otra mano llevaba una enorme bolsa a la que llenó con las frutas caídas. Guardó la bolsa en el garaje, justo al lado del portón, para tenerla cerca cuando volviese el pillo de frac y moñito negro.

Mientras esperaba al extraño personaje, siempre bien peinado a la gomina, sintió que la tierra se estremecía. Un escalofrío recorrió su columna desde el coxis a la nuca, “¡algo pasa!” se dijo. Con todos sus sentidos despiertos prestó atención al entorno y escuchó con claridad el alboroto de los pájaros que, al volar, emitieron silbidos agudos y cortos. Después, silencio. Notó más intenso el perfume de azahares mezclado con aroma a soledad y destiempo. Al instante se oyó el crujido de una rama. Carina acostumbrada a los diferentes tonos de canto de las aves de su barrio, supo que los pájaros habían huido del apepú y se habían posado en otro árbol un poco más alejado de su casa; supo también que el crujido provenía del naranjo y que el torrente que de repente sentía bajo sus pies, podría ser la savia que como venas bajo la tierra circulaba en movimiento.

Corrió el portón y vio al hombre de rasgos moriscos desteñidos, ni viejo ni joven, ni gordo ni flaco ensimismado en la tarea. Con amabilidad le habló:

-¡Señor, buenas tardes!, recogí frutas para usted. Tengo una enorme bolsa. ¡Oiga, don!, no necesita robarlas, yo se las regalo. ¡Por favor, señor!, reciba esta bolsa y no lastime al árbol.

Él giró la cabeza, la miró unos segundos, concentrado en sus labios carmesí y sonrió. Ella vio en sus ojos la profundidad de otro universo.

Sin responder, el elegante pillo volvió a su objetivo. En puntas de pie tomó una rama, se sujetó a ella con el brazo izquierdo y haciendo mucha fuerza para que no se le escapara, estiró el brazo derecho para alcanzar la fruta que pendía del tallo más alto. Ausente al entorno que lo rodeaba, con la conciencia reducida. El delirio lo mantenía absorto en la faena, sin permitirle advertir, que al alcance de sus manos podía tomar varias frutas. ¿No las veía, o no le interesaban?

En el momento en el que el flexible gajo estaba a punto de quebrarse, la savia muy sabia -que recorría acelerada desde las raíces hasta cada una de las hojas, ida y vuelta, a toda velocidad, preocupada ante el inminente accidente que se produciría entre las dos fuerzas opuestas- recordó al naranjo amargo sus propiedades curativas y sus virtudes que, entre tantas, además de cicatrizar la piel podría cicatrizar el alma. Hizo énfasis al remarcar su corta vida estacional y su madurez sin apuro. Entonces, el frágil esqueje, con humildad, cedió unos milímetros más y permitió que el varón extravagante dejara de luchar contra la inercia, contra su aparente tozudez y por fin pudiera servirse –a piaccere– la pequeña fruta brillante y perfumada que pendía en lo alto.

Al aflojar la tensión, el elegante ladrón soltó la rama; esta se sacudió en el aire y cayeron al suelo varias naranjas maduras y pequeñas ramitas cubiertas de flores blancas.

La joven sintió una mezcla de confusión y pena; comprendió que el solitario ser habitaba otro mundo. Percibió su tristeza, su bondad y se emocionó con la dicha contagiosa que palpitaba en su pecho.

El caminante levantó de la tierra la fruta de su anhelo y la guardó en un bolsillo interno del frac. Buscó la mirada de Carina y volvió a sonreír como quien posa la mirada sobre los ojos del amor verdadero. alzó un ramillete de azahares que encontró en el césped. Sim dejar de mirar a Carina, con sutil ternura, acercó a la nariz los azahares e inspiró profundamente, al liberar el aire dejó salir un suspiro atesorado como si fuera el instante más feliz de su vida. Levantó la vista al cielo. Su rostro se relajó en el deleite. Acomodó el botonier de flores blancas en la solapa. Sacudió sus pantalones, que ahora se veían relucientes. Sin decir adiós, ni mirar a nadie, continuó andando inmerso en su mundo, ausente.

Carina ya no intentó buscar respuestas. Absorta contemplaba lo que ocurría. Decidió seguirlo, pero antes de iniciar la caminata, detrás del extraño, juntó del suelo varias ramitas repletas de azahares y, apurada, las acomodó en un brazo. Con sigilo imitó los pasos del extraño solitario. Al llegar a la esquina, el hombre se dirigió al centro de la plaza, desde donde se veía el portal cerrado de la iglesia. Se sentó como esperando ver abrirse las puertas de la parroquia Santa Rita. Sonaron las campanas de las seis de la tarde. El portal se abrió, se levantó, acomodó nuevamente su ropa, se dio un par de palmadas en el pecho y con la mirada luminosa y una gran sonrisa entró a la iglesia y caminó hasta el altar. Carina, atónita con la escena y expectante al desenlace, volvió a seguirlo hasta llegar a pocos metros del galante caballero.

El abstraído personaje giró la cabeza a la izquierda y al ver muy cerca suyo a la mujer de labios carmesí y un ramo de azahares en su brazo, vestida de blanco, le extendió la mano y con voz segura y cariñosa, le dijo:

– Amor mío, sabía que un día te encontraría.

Ella sin temor, tiritando entre emociones encontradas, se permitió dejar que las cosas sucedieran. Aceptó tomar su mano, la notó liviana, suave y perfumada, como las flores que cada tarde recogía del césped de su jardín. Él con un ademán gentil, la invitó a sentarse. Susurró palabras de amor. Agradeció al universo el encuentro y su perdón. Dejó caer sobre sus manos las dos pequeñas frutas que guardaba en el bolsillo. Apoyó su sien sobre la de ella, cerró los ojos y ya no se lo escuchó.

Carina despertó, a su lado no había nadie. Miró el ramo de azahares que sostenía sobre uno de sus brazos, sintió el delicioso aroma que como aura perfumaba la atmosfera en calma. Al abrir las manos, encontró un par de pequeños gemelos de oro, con forma de medias naranjas, y un diminuto ramillete de azahares. Aturdida, giró los gemelos y leyó el grabado apenas borrado, decía: “Carina y Camilo – 24-02-1914”.

Ilustrador: Juan Carlos Nuñes

Copyright © 2023 – María Elena Zuza. Todos los derechos reservados

Desarrollo y Hosting: PLUS – Diseño: Formatto Comunicación Visual

Copyright © 2023 – María Elena Zuza.

Todos los derechos reservados